오래된 유산을 복원하는 건 과거와의 대화다. 그런데 대한민국 공무원들은 이 대화를 참 기묘하게 한다.

"우리가 옛날 모습을 복원했어요!"라고 외치지만,

정작 그 모습은 원본과는 딴판이다. 2011년, 대대적으로 '복원'된 수원 화성 남수문이 그 대표적인 예다.

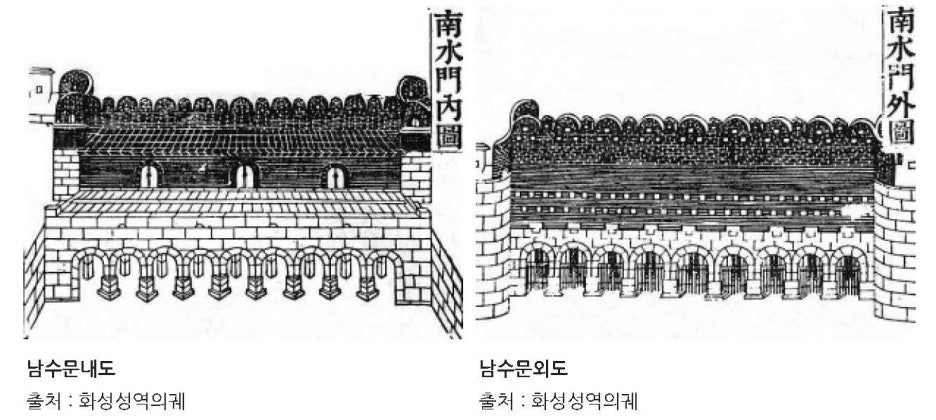

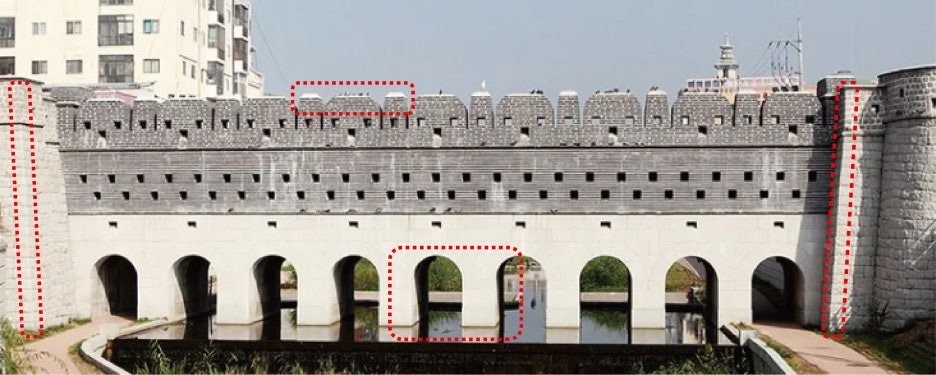

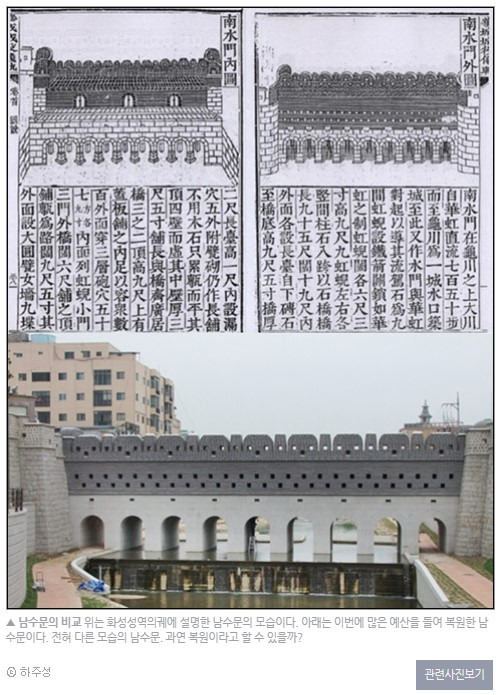

아래 두 남수문 이미지를 비교해보자.

참고로, 전란으로 대부분 파괴되었다가 재건된 수원 화성이 문화유적으로 가치를 인정받은 것이 아니라 낱낱이 기록되어 있는 '화성성역의궤'가 인정되어 세계문화유산으로 등재 된 것이다.

| 화성성역의궤 | 재건된 남수문 | |

| 상 네모 | 봉긋한 여장의 모양 | 납작하게 눌린 여장의 모양 |

| 하 네모 | 내도 외도 기둥의 갯수가 많음 | 9개의 수문만 재현 |

| 좌 우측면 네모 | 둥근 모양의 외벽 | 각진 외벽과 둥근 외벽 |

1. 남수문의 162억 원짜리 리얼리티 쇼

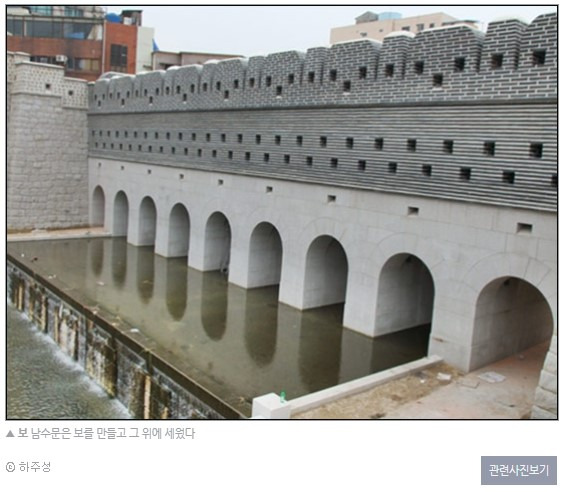

남수문은 원래는 아홉 개의 아치형 수문을 가진, 그 자체로 왕권과 권위를 상징하는 건축물이었지만, 1846년 대홍수, 1922년 또 한 번의 홍수로 인해 역사 속으로 사라졌다. 그리고 현대에 들어와 162억 원을 들여 "복원"이라는 이름으로 다시 지어졌다. 문제는, 이게 복원이 맞냐는 것이다.

공무원들의 설명에 따르면, "화성성역의궤(華城城役儀軌)에 나온 설계를 바탕으로 충실하게 복원했습니다!"라고 한다. 그런데 고증과 실물을 비교해보면 뭔가 이상하다. 원래 남수문은 교각 사이에 물이 흘러가도록 설계된 구조였지만, 지금의 남수문은 물길을 차단하는 구조로 변했다. 게다가 "안전"을 이유로 교각을 통짜 구조로 만들고, 아치 형태도 바뀌었다. 이쯤 되면 복원이 아니라 현대식 신축 공사 아닌가?

2. 시멘트와 공무원의 절묘한 만남

문화재 복원의 핵심은 원형 보존이다. 하지만 남수문에는 전통 재료가 아닌 현대식 시멘트가 덕지덕지 발려 있다. "이걸 왜 이렇게 만들었냐?"라고 물으면 돌아오는 대답은 늘 똑같다. "홍수 대비입니다." 하지만 200여 년 전에도 남수문은 홍수 속에서도 버텼고, 전통 방식으로도 충분히 보강할 수 있는 방법이 있다. 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 엉뚱한 방식으로 복원했을까?

그 답은 간단하다. 편리하고, 빠르고, 현대식 공법이 익숙하기 때문이다. 공무원 입장에서는 전통 방식으로 복원하는 것보다 시멘트로 빠르게 쌓아 올리는 것이 더 수월하다. 그러니 원형 복원은 뒷전이 되고, "비슷한 느낌의 신축물"이 만들어지는 것이다.

3. 복원인가, 창작인가?

남수문은 원래 왕권을 상징하는 9개의 수문을 가진 독특한 건축물이었는데, 이번 복원에서는 원본과 다른 디자인이 적용되었다. "원래 있던 모습대로 복원했다"고 하지만, 과거 기록을 보면 전혀 딴판이다. 이렇게 원형과 다르게 만들 거면 차라리 "남수문 리메이크 버전"이라고 솔직하게 말하는 것이 낫지 않을까?

이 문제를 지적하는 시민들에게 공무원들은 늘 똑같이 말한다. "문화재청 사적분과위원회의 승인 받은 내용입니다." 하지만 승인받았다고 해서 잘한 건 아니지 않은가? 국민 세금 162억 원을 들여서 원본과 다른 건축물을 만들어놓고도 아무런 문제의식이 없는 것이 더 놀랍다.

4. 국가유산청, 이름만 바뀌었다고 다를까?

2023년, 문화재청은 '국가유산청'으로 명칭을 변경했다. 명칭을 바꾸면 문제가 해결될 것이라고 믿었던 걸까? 하지만 행정 방식은 여전히 구태의연하다. 예산을 배정받아 건설하고, 성과보고서를 내고, 기념식에서 공치사를 하고... 하지만 그 과정에서 진짜 중요한 건 빠져 있다. 바로 진정한 복원이다.

남수문의 사례는 단순한 해프닝이 아니다. 대한민국 문화재 복원의 현실을 여실히 보여주는 사례다. 문화재를 지킨다는 명목으로 원본을 훼손하고, 엉뚱한 신축물을 만들어 놓고 복원이라고 우긴다. 그러면서 예산은 천문학적으로 들어간다.

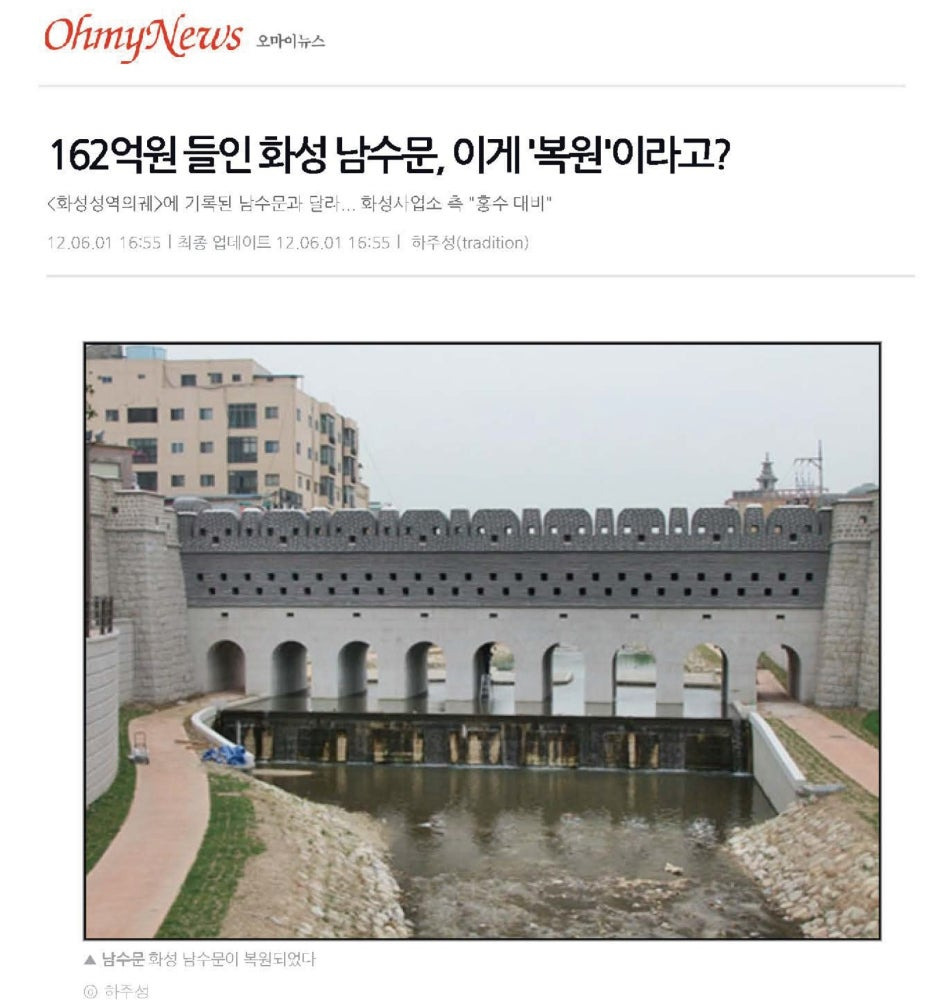

다음은 오마이 뉴스의 기사

세계문화유산인 수원 화성에서 중요한 시설물 중 하나는 아마도 북수문인 화홍문과 더불어 물길을 지켜낼 수 있는 남수문이었을 것이다. 남수문은 1846년의 대홍수 때 부서진 것을 2년 후 다시 지었는데, 1922년의 대홍수 때 또 다시 떠내려갔다. 1910년대의 옛 사진을 보면 일부 부서진 남수문의 흔적을 찾을 수 있다.

<화성성역의궤>에 나타난 남수문은 어떤 모양이었을까? 북수문인 화홍문이 일곱 개의 무지개형 수문을 가진 데 비해, 남수문은 아홉 개의 무지개 형태인 아치형 수문을 냈다. 가히 그 모습만으로도 장엄함을 느낄 수 있는 '구간수문(九間水門)'이다. 그런데 왜 아홉 개의 수문을 낸 것일까?

아홉 개의 문 낸 남수문, 왕권 상징?

추측건대, 남수문에 아홉 개의 문을 낸 것은 왕권의 상징이었을 것이다. 9는 양수 중에서 가장 큰 수이며, 꽉 찬 것을 의미한다. 왕의 복장 중 가장 품격이 높은 것이 '구장복'인 것을 보면 남수문은 왕권을 상징했는지도 모른다.

또 하나는 북수문은 상류의 물이 유입되는 곳이지만, 남수문은 팔달산 등에서 내려오는 물길이 합쳐지는 곳이기 때문에, 그만큼 물을 흘려보낼 수 있는 공간 확보가 중요했을 것이다.

<화성성역의궤>에 의하면 북수문과 남수문은 1794년 2월 28일에 장안문, 팔달문에 각각 터를 닦기 시작했다고 기록돼 있다.

'남북 수문의 터는 동서로 38보, 남북으로 51보를 파내서 터를 닦고 땅을 14척 깊이로 판다. 모래에 진흙을 섞어서 다져서 쌓은 후 전을 2중으로 깔았다. 다리의 안팎에도 넓게 고기비늘처럼 전을 깔고 그 끝에 장대석을 물리어 굳혔다.'

난공불락의 설치조형물 남수문

남수문은 화강석으로 수문을 쌓고 쇠살문을 달았으며, 수문 위의 구멍을 통해 쇠사슬로 수문을 여닫을 수 있도록 했다. 9개의 수문 구간 위에는 다리의 넓이를 셋으로 나누어 하나에는 사람을 통행하게 하고, 다리의 길이인 동서 약 28.6m에 남북 3.6m의 검은색 벽돌로 꾸민 '포사(舖舍)'를 길게 설치했다고 기록하고 있다.

포사에는 세 개의 문을 내어 짧은 시간에 많은 군사들이 이동을 할 수 있도록 하였으며, 여장을 검은색 벽돌로 쌓아 57개의 총안을 내었다. 이 총포의 구멍이 수문을 향해 공격을 하는 적을 향하고 있으니, 가히 난공불락의 요새였을 것이다. 여장 역시 구간수문의 아치형에 어울리게 무지개형으로 조성했다.

복원된 남수문, 과연 복원일까?

남수문이 사라졌던 화성에 남수문이 다시 모습을 드러내었다. 오는 9일 일반인에게도 공개될 예정이다. <화성성역의궤>에 기록된 남수문의 공사비는 3만446냥7전9푼이다. 동문인 창룡문과 서문인 화서문의 공사비가 1만2000냥 내지 1만3000냥인 것에 견주면 두 배가 넘게 들어간 것이다.

이렇게 많은 비용이 들어간 이유는 수문이라는 특성상 견고하게 바닥을 다져야 했고, 많은 돌과 여장을 두른 벽돌을 사용했기 때문인 것으로 보인다. 이번에 복원한 남수문의 공사비는 162억 원 정도라고 한다.

그런데 복원된 남수문이 <화성성역의궤>에 기록된 남수문과는 다르다. 한 마디로 '복원'인가에 대해 의구심을 갖게 한다. 화성사업소 공사관계자는 "문화재청 사적분과위원회에서 승인을 받아 공사를 했다"고 했다.

천천히 살펴보면, 남수문의 아치부터 다리를 지탱하는 교각의 형태 등이 전혀 다르다. <화성성역의궤>에 나타난 남수문의 교각을 보면, 물살의 흐름에 지탱할 수 있도록 5각으로 돼 있으며 교각과 교각 사이는 공간이 형성돼 있다.

그런데 이번에 복원된 남수문의 교각은 통으로 돼 있다. 그리고 <화성성역의궤>에도 없던 수문 앞에 보를 만들어 전혀 다른 모습의 남수문을 만들어 내고 있다. 이렇게 윗부분인 여장만 옛 것과 동일할 뿐이다.

그 이유에 대해 화성사업소 담당자는 '홍수에 대비해서'라는 대답으로 일축했다. <화성성역의궤>와 같이 복원을 할 경우 장마 때 떠내려 오는 나뭇가지 등 부유물들이 교각을 쳐 붕괴의 위험이 있다는 것이다. 그러나 이런 문제는 물길은 통하고 부유물만 걸러내는 시설로 얼마든지 방지할 수 있다.

물론 두 번이나 홍수에 남수문이 떠내려가는 아픔을 당했다. 홍수에 대비를 한다는 것은 충분히 이해가 간다. 하지만 화성은 <화성성역의궤>에 따른 복원이었어야 맞다. 물길을 양편으로 돌려 관리하는 방법도 고려할 수 있지 않을까. 또한 현재는 건축공법이 발달돼 있어 옛 것처럼 복원하더라도 얼마든지 홍수로부터 보호할 수 있을 것이다.

무슨 이유로도 제 모습을 잃은 남수문을 '복원'이라고는 할 수 없다. 남수문 구간을 복원하는 데만 162억이라는 막대한 예산을 들여, 해괴한 형태의 남수문을 만들었다. 과연 누가 책임을 질 수 있는 것인지 답답하기만 하다.

[2023. 05, 문화재청에 질의]

2011년 복원된 남수문의 사례는 앞으로 재건될 성곽의 축조 수준이 쉽게 짐작 가능하며, 갈라지고 찢어진 문화재 수리 복원 수준과 보존 상태를 보면서 '팔달문 성곽 잇기 사업'을 할 수 있는 자질과 역량이 있는지...

[2023, 05, 문화재청의 답변 일부]

문화재의 완전성과 진정한 회복이라...

현재 남수문은 크랙이 있다.

2023. 05. 30. '팔달문 성곽 잇기 사업 설명회' 에서 만난 화성사업소의 한 공무원에게 크랙에 대해 질의 하니

"측면에 균열이 간 것이기 때문에 큰 문제는 아니다." 라고 답했다.

5. 결론 – "정조가 보면 기절할 일"

수원 화성을 지은 정조가 이 장면을 보면 뭐라고 할까? 아마 이렇게 외칠 것이다.

"내가 남긴 성역의궤는 어디 갔느냐! 이게 복원이냐!"

진짜 복원이 필요한 것은 남수문, 팔달문 성곽 잇기가 아니라, 대한민국 행정의 문화재 복원 방식이 아닐까?

'정조가 보면 기절할 리포트' 카테고리의 다른 글

| 역사 복원인가?, 관광시설 신축인가? 팔달문 성곽 잇기의 진실 (0) | 2025.03.22 |

|---|---|

| [끝나지 않은 정조의 건축] 남수문 복원 이야기 (1) | 2025.03.22 |

| 문화재 복원인가, 재현 쇼인가? (0) | 2025.03.20 |

| 수원 화성, 성곽 보존 관리 실태 – 이게 문화재 관리라고? (0) | 2025.03.19 |

| 각성이 필요한 '성곽 잇기 사업' (0) | 2025.03.18 |